LA FIN DU ROMANTISME

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir et passer en mode plein écran.

La Fin du Romantisme [EN]

La Galerie Janine Rubeiz présente La fin du romantisme, une exposition collective regroupant Gregory Buchakjian, François Sargologo et Hanibal Srouji. Ces trois artistes se retrouvent dans le même lieu une décennie après leur première collaboration, Pellicula. Ils avaient alors interrogé les modes de fabrication d’images et leur conservation et présenté des travaux qui brouillaient les limites entre les divers médiums que sont la peinture, la photographie, le dessin et l’écriture. Si La fin du romantisme accentue davantage cette confusion, le visiteur est avant tout intrigué par le titre qui est un anachronisme en soi. Il est communément admis que le romantisme est un mouvement artistique, littéraire et musical qui naît dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et disparait – du moins en tant que phénomène dominant – au milieu du XIXe, quand il cède la place au réalisme[1].

Pourquoi donc, annoncer, en 2024, la fin de quelque chose qui s’est terminé près de deux siècles plus tôt ? Ces trois artistes – parmi lesquels un est également professeur associé en histoire de d’art – sont-ils à ce point mal informés ? Pensent-ils que le public est inculte à ce point ? Ou cherchent-ils à questionner quelque chose ? La réponse pourrait se trouver dans ce qu’il veulent bien nous montrer.

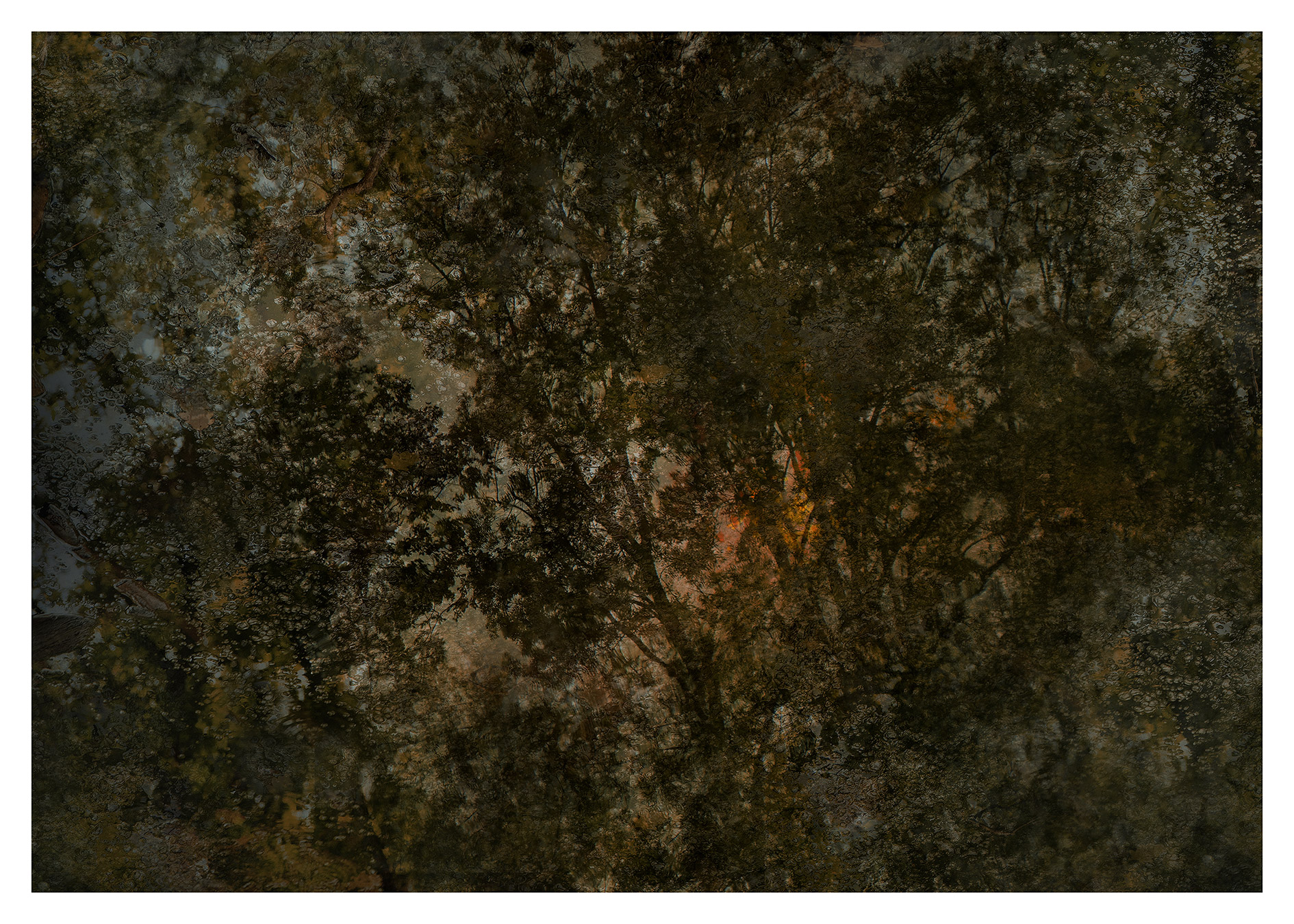

Sargologo arbore des scènes photographiques caractérisées par l’omniprésence d’une nature exubérante. Assimilées à un état de « Rêve éveillé », elles traduisent un travail inspiré par le règne de l’onirisme et de la parodie romantique. Mais le Romantisme n’est ni Réalisme ni Naturalisme ; il acte indubitablement l’éloignement de la Raison et de l’objectivité, au risque de tomber dans le simulacre platonicien[2], soit une pâle copie de ce qu’il prétend représenter. Gilles Deleuze, dans Logique du sens, proposait déjà de réhabiliter le simulacre en le dotant d’une valeur intrinsèque indépendamment de ce qu’il représente faussement. Dans Simulacres et simulation, Jean Baudrillard va quant à lui encore plus loin ; le simulacre n’est pour lui plus une question de parodie ni de faussel, mais bien de « substituer les signes du réel au réel »[3].

Les scènes photographiques de Sargologo n’ont alors plus vocation à brosser un portrait conforme de la nature, celle-ci ne devient plus qu’un prétexte pour notifier autre chose. Sargologo va donc au-delà du Romantisme, il le dépasse et le pousse à son paroxysme au point de devenir une caricature de lui même.

Ce corpus évoque une nature à son apothéose, annonciatrice de quelque chose d’autre qui vient. Elle appelle le sublime au sens où Edmund Burke l’entendait dans Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, « a delightful horror » c’est-à-dire un sentiment qui va au-delà du beau et qui convoque l’effroi et emprisonne le spectateur entre émerveillement et angoisse[4].

Cette nature sublime est le miroir de notre époque qui, bien qu’elle nous ébahisse par son progrès et ses accomplissements, engendre aussi craintes et inquiétude en raison des multiples crises auxquelles elle fait face. La remise en question de la focale occidentale comme unique matrice de compréhension du monde, l’apparition de nouveaux discours et acteurs aux vocations monopolistiques voire hégémoniques, sont autant de signes qui annoncent une Apocalypse, à ne pas comprendre comme fin du monde, mais comme naissance d’un monde nouveau.

À ces visions saturées et crépusculaires, répond, chez Buchakjian, une pièce sur papier complètement éteinte. Vue de loin, elle donne l’impression d’une abstraction en gris articulée sur deux bandes parallèles placées en obliques par rapport au cadre. De près, elle s’avère reproduire le plan masse d’un temple romain. La ruine est le sujet romantique par excellence. Elle est sublimée à la fin du XVIIIe siècle dans les Vues de Rome du Piranese et dans les dessins et peintures de Hubert Robert. En 1791, Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, dit Volney, publie Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires. L’ouvrage débute par une invocation des vestiges de Palmyre avant d’élaborer une théorie d’histoire politique :

« Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux ! C’est vous que j’invoque ; c’est à vous que j’adresse ma prière. (…)

Ô tombeaux ! que vous possédez de vertus ! Vous épouvantez les tyrans, vous empoisonnez d’une terreur secrète leurs jouissances impies ; ils fuient votre incorruptible aspect, et les lâches portent loin de vous l’orgueil de leur palais »[5].

Si l’on retient que l’histoire n’a malheureusement pas donné raison à Volney et que les tombeaux et autres monuments de Palmyre ont fait les frais d’actes de terreur et de destruction, on note également le ton emphatique qui correspond à l’esthétique et l’esprit d’une époque. Rien de cette emphase, ni du pathos qui prévalait également en ce temps-là, ne transparaît dans le dessin de Buchakjian. Déjà, la vue plongeante, prise depuis un aéronef, anéantit la grandeur pour aplatir le sujet. Même les relevés des archéologues sont plus éloquents, soulignant l’aspect décrépi des parois. Ici, ces dernières se confondent avec un amas de pierre qui saturent l’espace, le tout est traité avec les mêmes nuances, au détriment des contrastes.

Cette image terne se détache d’une autre, faisant office de papier peint, qui l’est tout autant. Ruine, également en vue plongeante, mais cette fois d’un édifice industriel. Le sol est jonché de pierres et la structure est en béton brut. En émergent des éléments en fer, des câbles, des parpaings et un disque à la fonction indéfinissable et certainement étrangère aux préceptes vitruviens qui préconisaient l’usage du cercle dans l’articulation des édifices sacrés.

Aucun détail visible n’indique la cause de la déshérence. À l’époque de Volney, les cités tombaient en désuétude en même temps que les empires perdaient leur superbe. Depuis la fin du romantisme et la révolution industrielle, les choses se sont accélérées. Dans sa description de l’Ange de l’histoire, Walter Benjamin affirme que :

« Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès »[6].

Ce texte célèbre a été rédigé entre la fin de l’année 1939 et le début de 1940, c’est-à-dire entre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et le suicide de l’auteur. Benjamin a vu la montée du totalitarisme mais, si l’on peut ainsi dire, s’est épargné celle des Camps de la mort et de la destruction apocalyptique des villes : Varsovie, Rotterdam, Dresde, Hiroshima. Le philosophe n’a pas non plus assisté aux exploits militaro-technologiques des décennies suivantes, du Napalm au Viêt-Nam à la Guerre du Golfe qui, comme le souligne Baudrillard, n’a pas eu lieu, pas plus qu’il n’a pu commenter, près d’un siècle plus tard, l’urbicide et l’anéantissement total d’un territoire et de sa population, au nom du droit présumé d’une puissance nucléaire à se défendre. Néanmoins, contrairement à Volney, il avait le pressentiment que l’avenir lui donnerait raison.

C’est néanmoins chez Srouji que les choses se compliquent, tant les pièces qu’il donne à voir semblent envoyer des signaux contradictoires. On est accueilli par du grand format dont les couleurs chatoyantes peuvent faire référence aux marines romantiques d’antan. Loin du réalisme, on est invité à plonger dans un imaginaire visuel de composition musicale et à contempler des morceaux de terre, de mer et du ciel, où les espaces sont entremêlés, les dimensions temporelles altérées et la figure humaine exclue. En parallèle, l’œil glisse vers des œuvres plus modestes car plus petites, mais aussi plus « pauvres » car pratiquement achromes, pour ne pas dire rachitiques. Ces paysages sont figés, calcinés, démembrés, aussi bien en tant que représentation qu’en tant qu’objets, tant les peintures ont l’air d’être sur le point de s’effriter pour disparaître à tout jamais.

Contrairement à ses deux collègues et à lui-même, lorsqu’il nous séduit – ou tente de nous séduire – avec sa « belle manière », Srouji inscrit ici son écriture avec une économie de moyens comme pour vouloir montrer ce qui n’est pas – ou ce qui n’est plus. Un fait mérite d’être mentionné : l’artiste intègre ici l’élément du feu comme outil intégral dans création. Des toiles libres, brûlées clouées au mur. Srouji serait-il en train de nous annoncer la Fin du Romantisme par le feu ?

Le feu est déjà une technique de marquage ; ici, c’est un sujet qui remonte à son parcours personnel, à celui de sa génération et éventuellement celles qui ont suivi, et qui ont vu et vécu des successives Naqbas frapper le pays et la région[7]. Autrement dit, naître dans cette région du monde, est synonyme d’une obligation de vivre dans l’incertitude, le chaos, avec le départ comme seule planche de salut, autre idée romantique, où l’ailleurs serait toujours meilleur. Vingt ans plus tôt, Samir Kassir écrivait qu’il « ne fait pas bon d’être rabe de nos jours. (…) De quelque angle qu’on le considère, le tableau est sombre, et il l’est encore plus à comparer avec d’autres régions du monde »[8].

Depuis la fin des années 80 du siècle dernier, Srouji tente d’aborder cette interrogation troublante, où l’identité et l’appartenance demeurent en question. Dès lors, il a toujours fleureté avec l’idée du beau, de l’expression, et de l’émotion, pour sublimer une violence réelle. Ses peintures font alors référence à des structures internes mélodieuses et dissonantes, ainsi qu’aux questionnements autour des notions de l’espaces composés et recomposés dans un flux temporel et intemporel.

[1] Si un certain nombre d’idées et d’éléments du romantisme réapparaissent dans le symbolisme, à la fin du XIXe siècle, les deux mouvements ne peuvent en aucun cas être confondus.

[2] Le simulacre chez Platon est ainsi une apparence trompeuse reposant sur une illusion d’optique. L’Étranger introduit cette distinction pour définir le sophiste comme un illusionniste, c’est-à-dire comme un producteur de simulacres, un fabulateur.

[3] Selon Baudrillard, lorsqu’il s’agit de simulation et de simulacres postmodernes : « Il n’est plus question d’imitation, ni de duplication, ni même de parodie. Il s’agit de substituer les signes du réel au réel » (« La précession des simulacres » 2).

[4] Selon Burke, le Beau est ce qui est bien formé et esthétique, tandis que le Sublime est ce qui a le pouvoir de nous contraindre et de nous détruire

[5] C. F. Volney. Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des empires, Paris, Baudoin frères, 1826, p. 22.

[6] Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, IX, 1940

[7] Le terme Naqba ou Nakba désigne habituellement l’éxode du peuple palestinien chassé de ses terres en 1948. Employé au pluriel, il revient à sa signification originelle – catastrophe – pour s’intéresser à tous les désastres qui ont eu lieu depuis.

[8] Samir Kassir, Considérations sur le malheur arabe, Arles, Actes Sud / Sindbad, 2004, p. 9.