BEYROUTH EMPIRE

Beyrouth Empire est une métaphore onirique qui invite à un voyage levantin dans une époque improbable.

Inspiré des Sunduq al-Aja’ib, Sargologo nous transporte au seuil du cosmos, dans une temporalité du paradoxe où tout peu basculer.

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir et passer en mode plein écran.

Beyrouth Empire par Grégory Buchakjian

http://www.buchakjian.net

La galerie du Palazzo Pitti conserve une peinture de Filippo Lippi représentant la Vierge assise avec l’enfant sur ses genoux, entretenant une proximité presque physique avec le spectateur. Derrière eux se déploient des scènes de la vie de sainte Anne dans une complexe imbrication d’intérieurs et d’extérieurs, articulés par des murs, des surfaces et des ouvertures suivant les lois de la perspective. La peinture se distingue par son format en tondo, un cadre circulaire qui confère quelque chose d’à la fois rigoureux et énigmatique, comme si ces différentes pièces, escaliers et patios répondaient d’un monde familier mais insaisissable. En ce quattrocento florentin, le tondo s’applique également dans la sculpture en relief, reprenant à grande échelle le modèle des monnaies et médailles antiques sur lesquelles étaient gravées les portraits des Césars. À la chapelle Pazzi, Luca della Robbia a inséré des figures d’évangélistes sur des fonds émaillés bleus : « Ce n’est pas le ciel tel qu’il apparaitrait si les médaillons avaient été percés dans le mur, ni le vrai ciel que l’on peut voir dehors. C’est un espace soigneusement gradué, en apparence illimité, qui n’est pas tout à fait différent de la vue depuis le hublot d’un avion ». Au siècle suivant, un adolescent prit le parti de se peindre lui-même dans le reflet d’un miroir convexe, donnant à son autoportrait la forme et la dimension de cet objet. Audacieux, Le Parmesan offre au regardeur sa beauté dans un miroir plombé , mais aussi sa main, au premier plan et les murs de la pièce où il se trouve, laquelle semble complètement fuyante, presque liquéfiée. À ces trois œuvres de la Renaissance, pour le moins déconcertantes pour reprendre les mots de Pope-Hennessy, ajoutons une, plus récente : Le bain turc. Fantasme d’un Orient érotisé, le dernier chef- d’œuvre d’Ingres accumule des corps féminins nus dans un intérieur clos que l’on semble observer à travers le trou d’une serrure. Pourtant, Le bain turc n’a pas toujours été circulaire. Des photographies prises en 1859 attestent de l’existence d’une première version qui était un rectangle en hauteur. Entre cette date et 1862, l’artiste effectua un certain nombre de changements, déplace ou remplace des figures et transforme le rectangle en rond, donnant à sa peinture le caractère iconique qu’on lui connaît.

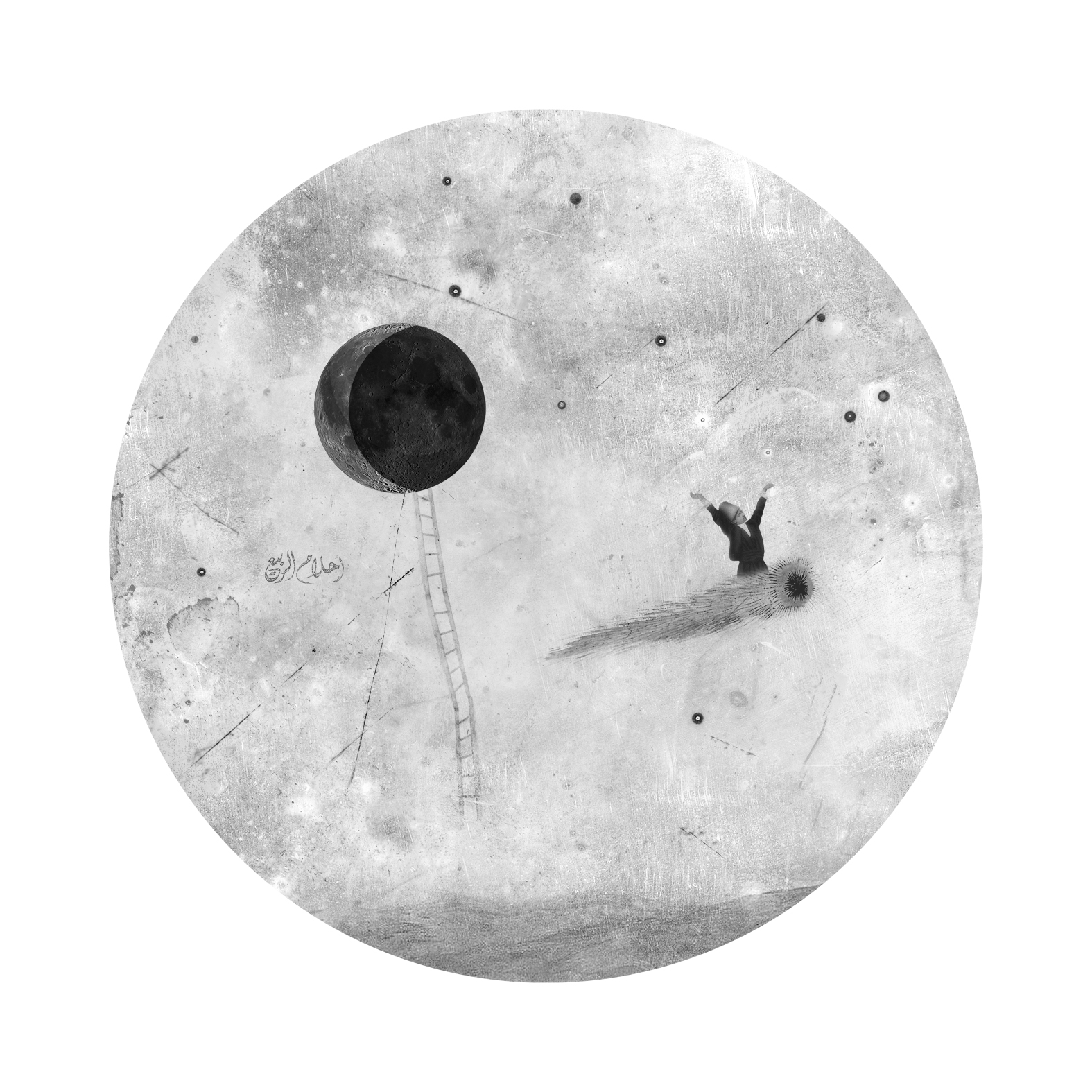

Ce ne sont néanmoins ni Ingres ni les maîtres italiens de la Renaissance que François Sargologo avait en tête, lorsqu’il entreprit les ébauches de la série qui allait devenir Beyrouth Empire, mais plutôt un maitre italien du cinéma, Federico Fellini et plus précisément sa Strada, qui dépeint la tragédie de l’Italie d’après-guerre à travers le prisme de l’errance de saltimbanques . Ce regard sur l’humanité en détresse incita Sargologo à introduire dans ses compositions des figures, aussi bien de bateleurs et acrobates, mais aussi de portraits de familles trouvés dans ses archives. Dans une des compositions, campée sur un bord de mer au-dessus duquel flotte une lune, un ange aux airs de gros poupon renvoie à un autre film du cinéaste, La Nave va. Dans cette même composition, le positionnement de la lune, dont on ne sait plus si elle est convexe ou concave, dans le disque du tondo, donne à l’ensemble une ressemblance avec la « Death Star » qui fait régner la terreur dans Star Wars ; une référence non volontaire, mais bienvenue. Non seulement parce que cette structure létale est l’œuvre d’un Empire intergalactique, mais aussi parce que la série cinématographique créée par Georges Lucas regorge elle-même de figures burlesques et clownesques. Or Sargologo construisait son propre empire, un empire de la genèse et de l’écroulement de Beyrouth, en puisant dans les mondes étranges des légendes et des histoires orales véhiculées par les hakawati – conteurs. Sa quête le mena au sunduq al-aja’ib ou sunduq al-furja, ou boîte à merveilles. Cette forme archaïque de cinéma ou d’image animée était un compartiment à l’intérieur duquel l’œil du regardeur, le plus souvent un enfant émerveillé – plongeait les yeux pour voir se dérouler une scène en mouvement racontant une épopée . Contrairement à la peinture, la télévision et le cinéma, le visionnage ne pouvait être qu’individuel, comme il le sera, à partir de la seconde moitié du xix e siècle, pour la photographie en stéréoscopie, où l’exploit ne consistait plus à exprimer le mouvement mais à mettre en place l’illusion de la troisième dimension. Les tondos de Sargologo ne nécessitent pas que l’on glisse son œil sur un dispositif quelconque pour être observés. Ils gardent néanmoins, par leur forme, la relation trouble avec l’œil déjà présente chez Le Parmesan.

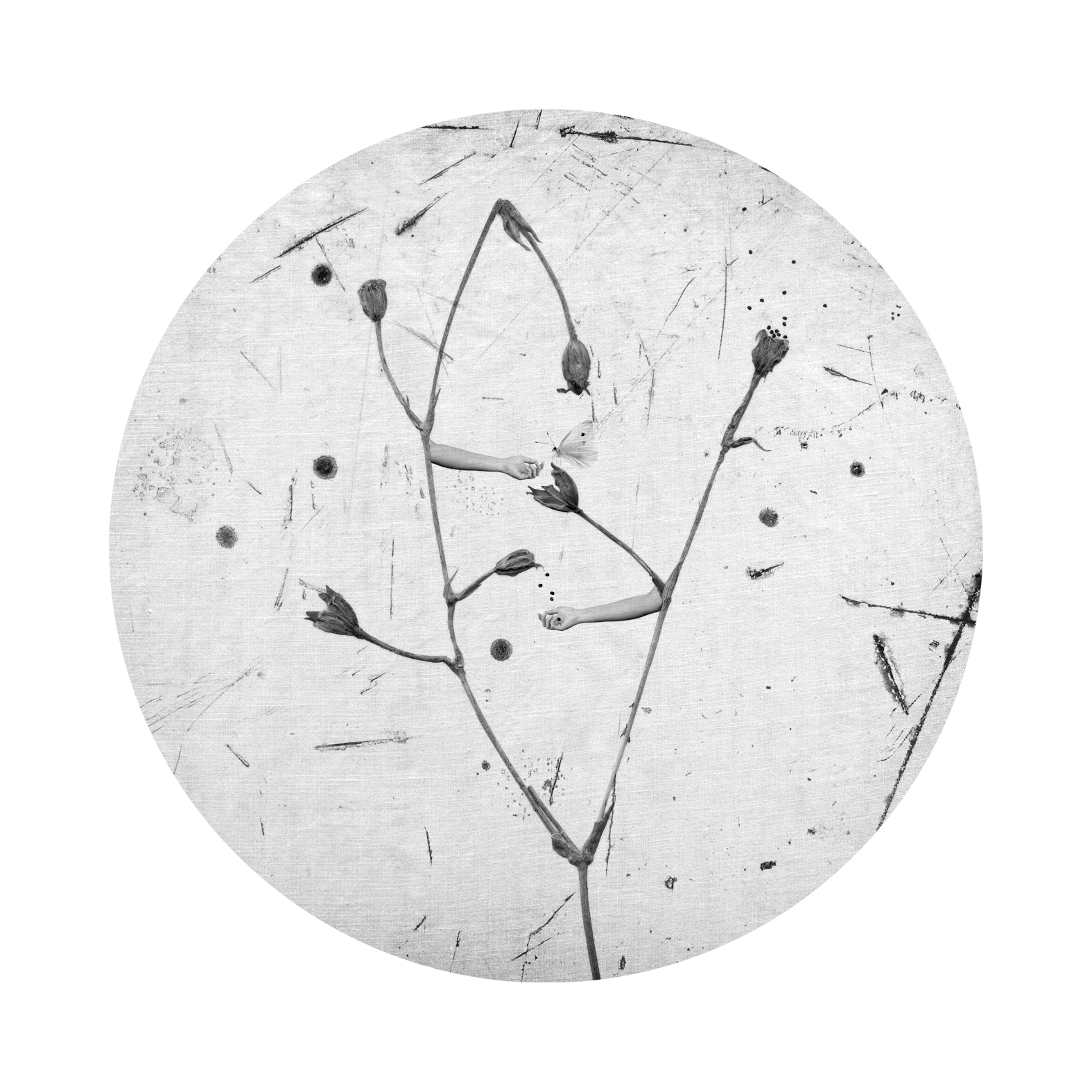

Loin des surfaces léchées de la peinture classique, ces tondos semblent en cours de décomposition, dévoilant meurtrissures et débris. Autant qu’au sunduq al-Aja’ib et à Fellini, ils doivent beaucoup à la visite d’une ruine – dans la mesure où Fellini était un cinéaste de la ruine par excellence, tout finit par se recouper. Il s’agit de la ruine d’un immeuble construit entre les années 1920 et 1930 au croisement de la rue de Damas, qui traverse Beyrouth dans le sens nord-sud, et de l’avenue de l’Indépendance, qui la longe d’est en ouest. Au déclenchement des « événements » de 1975, cet immeuble, et tout le quartier qui l’englobe, furent la ligne de front. Les habitants ont fui les uns après les autres, remplacés par les combattants qui aménagèrent les appartements en postes fortifiés, construisant des barricades de sacs de sable et des blockhaus. Touché par des milliers de projectiles, cet édifice devint l’une des innombrables victimes architecturales de la guerre et, à partir de 1990, l’un de ses fantômes. À cause de son emplacement – « toutes les grandes avenues, les routes s’y rencontrent, quel que soit l’itinéraire emprunté, qu’ils déboulent de la banlieue ouest ou qu’ils viennent du nord de la ville, à toutes les heures de la journée » – et de sa façade à péristyle, « il est impossible de passer outre. De ne pas voir. De ne pas relever le stigmate ».

Longtemps, l’immeuble Barakat, du nom de la famille qui l’avait fait bâtir, est resté délaissé, « sans doute l’ont-ils assimilé au point de l’oublier ». Entre les années 1990 et 2000, une campagne de lobbying menée par l’architecte activiste Mona Hallak permit de le sauvegarder en vue de sa réhabilitation en musée et centre culturel. Alors que les travaux de réfection étaient en cours, Sargologo visita les lieux en avril 2013 en compagnie de Youssef Haïdar, architecte en charge du projet.

François Sargologo participait alors à Pellicula, une exposition s’intéressant à la fragmentation et à la dissolution des images, mais aussi aux souvenirs qu’elles contiennent. L’exposition tirait son nom des ambivalences du mot désignant « une fine couche à la surface de quelque chose » mais aussi « une feuille souple de matière plastique recouverte d’une couche sensible destinée à la photo ou au cinéma également appelée film ou émulsion [en espagnol, pellicula signifie film de cinéma] ». Au-delà de la mer, la contribution de Sargologo, était une série de photographies accompagnées d’un texte.

Les photographies, prises à Beyrouth dans les années 1980, étaient perdues et furent retrouvées des années plus tard, séparées de leur environnement mémoriel et remises en scène, non en tant que continuité, mais de manière voyeuriste : de simples aperçus accompagnés de textes écrits trente ans plus tard. Les images oscillantes ne nous frappent pas comme le pop art ou l’archive. Elles sont un monument informel au bonheur et ne se perdent pas dans la distance avec la ruine physique. Elles sont proches et chaleureuses. Elles sont aussi très lointaines. Leur force repose dans leur impossibilité à devenir réelles à présent.

En redécouvrant ses propres clichés, Sargologo accomplissait une démarche ambiguë. à priori, tout photographe, professionnel ou amateur, est dans la possibilité de retrouver des photographies égarées. Pourtant, la manière dont l’artiste se comportait avec ce matériel semblait opérer un détachement : comme si le Sargologo de 2013 n’était plus le même que celui de 1983, et qu’il faisait face à des documents d’archives auxquels il était étranger. Cette démarche rappelait celle des artistes exploitant l’archive qui « cherchent à rendre l’information historique, souvent perdue ou déplacée, présente ». Ce sentiment de perte est présent aussi bien dans Au-delà de la mer que dans Beyrouth Empire. Dans les deux séries, les visuels ont quelque chose d’éthéré, d’inatteignable. Des paysages vagues de mer ou de montagne, des vues d’immeubles délaissés qui tombent en lambeaux, des traces de vies, des absences. Les images de Sargologo renvoient à un passé, sans que l’on sache vraiment s’il se situe dans la jeunesse ou l’enfance de l’artiste, ou si, beaucoup plus lointain, il remontrait peut-être d’un siècle, voire plusieurs. Questionnant, comme Ricœur, si « le souvenir est-il une sorte d’image, et, si oui, laquelle ? », et, si « ne parle-t-on pas de souvenir image, voire du souvenir comme d’une image que l’on se fait du passé ? », cette réémergence d’images en attente semble relever d’une constante obsession d’un devoir de mémoire. Il se fait qu’en 2009, l’artiste présentait une exposition intitulée Devoir de vacance [3], Une archéologie de la mémoire. Le jeu de mot, évident, était relevé dans le premier texte du catalogue :

Quand d’autres font un absolu du « devoir de mémoire » (comme si la mémoire à elle seule ne pouvait pas être celle de la rancune et de la préparation aux vengeances), Sargologo s’attache à un plus modeste et plus fondamental « Devoir de vacance ».

Or ce que révélaient les pièces alors présentées étaient déjà des résidus et fragments semblant flotter dans le vide ou dans le flou d’une absence ou, justement, d’une vacance. Il se fait que le pays où il a grandi, le Liban, est habité par une vacance, un trou béant. Non pas un trou physique, mais une abysse dans l’histoire officielle et collective, où, quinze années de conflit armé furent suivies d’une politique basée sur l’amnistie – des crimes de guerre – et l’amnésie, deux mots qui riment dangereusement ensemble. L’absence de discours et de position cohérents de la part des autorités a poussé vers une « culture mémorielle » non officielle, générée par la société civile, des groupes politiques et des corps indépendants notamment des artistes, écrivains, journalistes, chercheurs et cinéastes. C’est dans ce contexte que dans les arts visuels s’effectua une cassure entre les artistes qui avaient peint une guerre vécue au présent, comme Aref Rayess, Rafic Charaf, Abdelhamid Baalbaki, Amine el-Bacha, Seta Manoukian ou Mohamad el-Rawas, et ceux de la génération suivante, qui, à partir des années 1990, se plaçaient dans l’après, que leur pratique se base sur un travail de matière et de texture, comme Hanibal Srouji ou Marwan Rechmaoui, ou plutôt sur le récit, que celui-ci soit réel, comme chez Akram Zaatari et Lamia Joreige, ou fictionné comme chez Walid Raad. Or où positionner François Sargologo dans cette histoire ? Est-il positionnable ? S’il est indéniable que son œuvre dialogue avec nombre de celles d’artistes libanais, notamment chez ceux qui, comme lui et l’auteur de ces lignes, sont hantés par les ruines, mais aussi Yvette Achkar, sa mère, avec laquelle il partagea plus d’une fois les cimaises de la galerie Janine Rubeiz, il y a chez Sargologo quelque chose qui le place ailleurs et qui en fait un artiste inclassable. Un artiste hors des modes qui, de surcroît, prend son temps. Un artiste hors du temps, aussi, ou plutôt dans une temporalité qui semble plus longue que celle qui régit nos vies. En effet, sa série, qui ne manque d’évoquer les premières photographies de l’astre lunaire, rappelle que c’est dans ce basculement « du sentiment d’un beau sublime au sentiment d’une horreur sacrée, qu’a commencé notre époque, au seuil du cosmos ». Nonobstant, au delà de ses références disparates, et ses narrations déconstruites. Beyrouth Empire est une machine à produire du rêve. Et dans cet âge de fer que nous vivons, c’est déjà beaucoup.